【央企故事】喜报!沈铸所杨海波获“沈阳青年工匠”认定

【央企故事】喜报!沈铸所杨海波获“沈阳青年工匠”认定

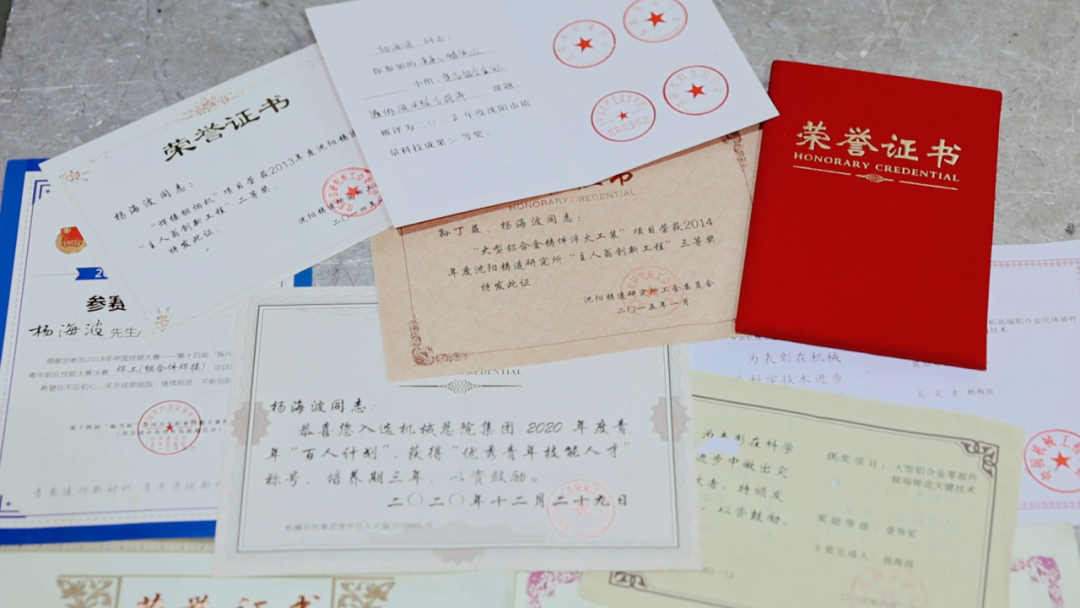

9月1日 ,2025年沈阳工匠沈阳青年工匠命名大会暨沈阳工人大思政课主题活动在铁西工人文化宫举行。活动现场共命名50位沈阳工匠、100位沈阳青年工匠。来自中国机械总院沈铸所铸研科技的焊工杨海波成功获得“沈阳青年工匠”认定,并作为工匠代表在“工人大思政课”上分享自己埋头钻研焊接工艺的“钻研”故事。

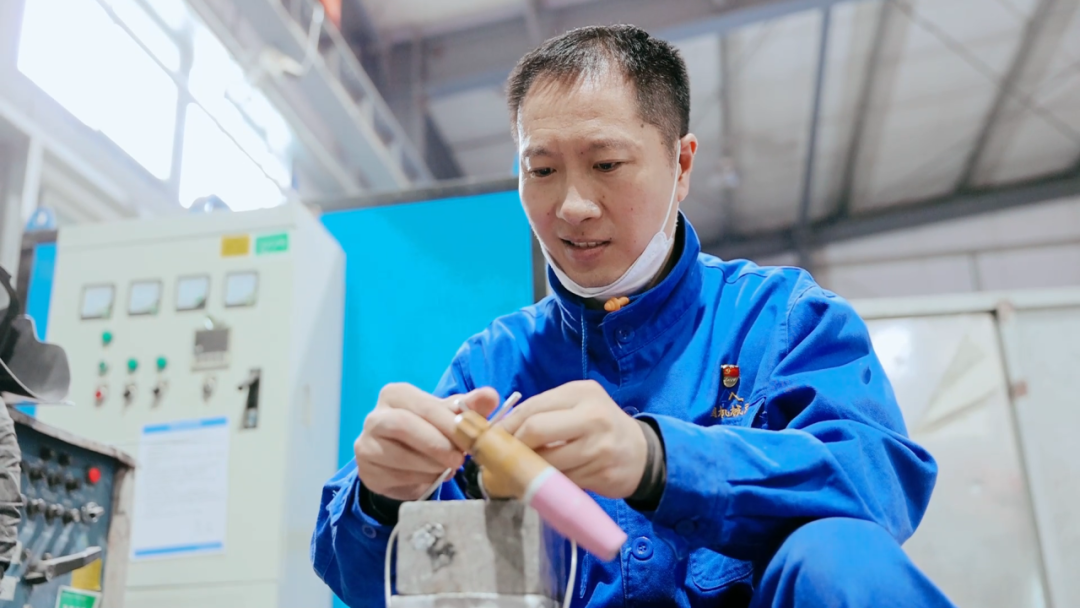

杨海波,中共党员,焊接高级技师,中国机械总院沈铸所铸研科技焊工。

“别人能焊的,我能焊。别人不能焊的,我也能焊。”这是杨海波对自己最“简单”的要求,最直白的注解。在同事们眼里,杨海波是个“爱钻牛角尖”的人,也正是这股不服输的韧劲,让他从一名普通焊工成长为如今的“沈阳青年工匠”。

小时候看抗美援朝战争片,杨海波总为志愿军战士揪心——因为我们的武器装备远逊于对手。那时他就想:要是我们有足够好的枪、炮和坦克,战士们是不是就不用这样拼命了?“我要造最好的装备,保家卫国”。这一梦想在杨海波心里扎了根。

2006年,入职沈铸所的杨海波,正式与焊接结缘。刚跟师傅学了几个月,他就有些飘飘然,自认为精通焊接了。但很快被现实狠狠上了一课:焊出来的焊缝虽好,却不合格!师傅告诉杨海波:“我们单位生产的是特殊材质高强铝合金产品,不是简单焊出漂亮焊缝就行,需要在焊接过程中解决气孔、裂纹等问题。”那之后,杨海波明白了焊接是学无止境的,自己还差得远。他开始勤学苦练、深入钻研:经常缠着老师傅们请教,看书看图学理论,利用废品零件练实操。铝合金焊接对温度控制要求极高,通常要达到二三百度,而工服又很厚,这就导致每次练习都会大量流汗,有几次练习时间过长,还有了脱水、眩晕的感觉,这些困难,他都咬牙坚持了下来。两年后,当师傅对杨海波说“可以出师了”时,他无比激动。

出师之后第一次接触某型号合金焊补,他就碰上了“硬骨头”。那是一种被誉为“世界上性能最高的铸造铝合金”,凝固区间宽,焊接时极易产生裂纹,补焊合格率仅20%左右,大量铸件因此报废。为了攻克这一难关,杨海波连续几个月泡在车间,反复调整焊接参数。白天搞试验,晚上翻资料,试验数据写满了笔记本……经过上百次试验,他设计出“局部加热+快速焊补+气体保护”的新工艺,将一次补焊合格率提升到85%以上。

工作中,面对无数新产品,杨海波意识到仅靠传统焊接工艺,无法适应新需求,必须勇于创新,他开始刻苦钻研工装工艺的改良。在焊接一个产品的铝合金框架时,铸件因结构复杂,焊补后常常变形,尺寸超差问题让整个车间的焊工都束手无策。为此,杨海波又花费数月时间,自主设计并制作出一种柔性焊接工装,能根据铸件不同位置的结构特点,自行变换组合及定位,不仅可解决焊接变形问题,同时效率高、成本低。截至目前,这套工装已保障近百套铸件交付,创造经济价值上千万元,还被推广到其他型号的生产中。

在杨海波看来,“钻牛角尖”不是蛮干,而是在细节里找突破。某产品油箱舱的焊接部位壁厚仅0.8毫米,且30%的焊接点是“盲点”,常规操作根本无法完成。杨海波反复练习、找关键,在黑暗中反复摸索手感、总结经验教训,最终,他的盲焊精度能控制在0.1毫米内,实现100%合格率。这个“不可能完成的任务”,成了他职业生涯里又一个里程碑。

从参与“大型铝合金零部件极端铸造关键技术项目”获机械科学研究总院科技一等奖,到助力“波音商用飞机铝合金舱门铸造技术”摘得沈阳市科技进步一等奖,杨海波的焊枪始终与国家制造业升级同频共振。未来,他将继续立足岗位守正创新,不负“工匠”之名,为大国重器“上天、入地、下海”保驾护航。

劳动创造幸福,实干成就伟业。中国机械总院沈铸所将深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神,继续加强人才培养力度,厚植创新土壤,激励人才成长,坚持走自主创新之路,以担当实绩擦亮中央企业的奋斗底色,为加快建设科技强国,实现高水平科技自立自强贡献更大力量。

地址:中国辽宁省沈阳市铁西区云峰南街17号 邮编:110022 中国机械总院集团沈阳铸造研究所有限公司 版权所有

综合办公室:024-25852950 经营管理部:024-25872276/25851536 E-mail:srif@chinasrif.com

辽ICP备05018365号 辽公网安备 21010602000075号

主要从事铸件方面的研究,开发,技术推广及产品生产加工. 技术支持:北京信诺诚